兄弟の喪中はがきを書く際、正しい表現や続柄の書き方に戸惑っていませんか?

この記事では、喪中はがきの書き方について分かりやすく解説します。

特に亡くなった人が兄弟姉妹の場合の文例や連名、続柄の表記方法また、月日の執筆についてもわかりやすく紹介します。

大切な人を偲び、心温まる喪中はがきを書くための解説をしています。

喪中はがきが兄弟の時の文例

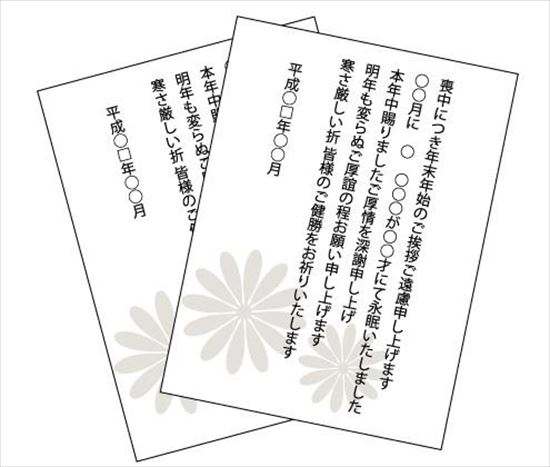

喪中はがきを出すにあたり、亡くなった人が自身から見て兄弟姉妹のときの一般的な文例を紹介します。

②本年▲月「姉 恵美」が▲歳にて永眠いたしました

③生前賜りましたご厚情に深謝申し上げますと共に

④明年も変わらぬご交誼のほどお願い申し上げます

⑤平成▲年▲月

⑥住所・氏名

②「姉 恵美」は差出人との続柄と名前を書きます。

姉が結婚しているなど名字が違うときは、「姉 山田恵美」などフルネームで書いても良いでしょう。

義理の関係なら「姉」を「義姉」にした方がわかりやすいです。

③④も定型が多く、「永年にわたるご厚情を深く感謝致すと共に皆様のご健勝をお祈り申し上げます」など、日頃の交際への感謝や相手先の無事を祈る言葉を書きます。

⑤の差出月は、通常11月末か12月に出します。

喪中はがきを連名で出すときの続柄の書き方

喪中はがきを連名で出す場合、年賀状と同様に家族も連名で書くことが一般的です。

ただ、喪中はがきでは子供の名前は省略することが一般的です。

また、喪中はがきにおける続柄の書き方についても注意があり、夫婦で共同で出す場合、亡くなった人との関係をわかりやすく示すため、夫から見た続柄で記載するのが一般的です。

夫の姉である場合、「姉 恵美」または「姉 山田恵美」と表記します。

一方、妻の姉である場合は、「義姉 恵美」、「義姉 山田恵美」、「妻の姉 恵美」、 「妻の姉 山田恵美」のような形で書きます。

これにより、受け取った側が対応を正しく行うことができます。

喪中はがきの送付は、故人を偲び、親しくしている相手に対する配慮を示す日本では聞きなじみのある行為です。

続柄の表記や文例については、心を込めて丁寧に検討し、相手を考慮して優先的に感じられるメッセージを伝えることが重要です。

喪中はがきの文例を連名にする場合と月日の書き方

喪中はがきは、亡くなった方を偲び、親しくしている相手に感謝と訃報をお知らせを伝えるための大変重要な手続きです。

差出人の氏名については、単独の場合は個人名で、夫婦の場合は連名で出します。

喪中はがきは、喪中に出すものであり、兄弟姉妹の場合は通常90日が喪中の期間とされています。

ちなみに、喪中はがきの送付期間については、昔は法律によって厳密に定められていましたが、現在は個人の判断に決定されています。

父母や夫の場合は13カ月、兄弟姉妹の場合は90日などが定められていましたが、現在はこの法律は廃止されており、喪中期間は個人の判断で大丈夫ということになります。

喪中はがきを出す際には、喪中期間の目安が90日ということで喪中はがきに当てはめる必要はありません。

一般的な喪中の続柄の範囲としては、通例として二親等までを喪中と考える方が多いようです。

喪中はがきには、亡くなった方の名前と生没年月日、訃報の日付、告別式や葬儀の日時、場所などの情報を記載することが一般的です。

ただし、亡くなった人の月日を記載するかどうかは自由です。

ただし、受け取った側は故人が亡くなった月日や年齢について、知りたいとおもうのが一般的です。

これらの情報を記載することで、受け取り側にとってわかりやすく親切な喪中はがきとなるでしょう。

世間では通例となっていますが、一般的な喪中の続柄の範囲と言われる二親等までで、一年間を喪中と考えている方が多いようです。

喪中はがきは、故人を偲び、親しくしている相手に対するご配慮と敬意の意を示す重要な手段として行うことが大切です。

受け取った側も、冥福を祈りつつ、喪家の方々に対してまた適切なお見舞いや連絡をすることができます。

また、喪中はがきの送付についても様々な考え方があります。

一般的な見解であり、状況や関係性に応じて柔軟に対応することが求められます。

詳しい喪中や忌中の期間はこちら

兄弟の喪中はがき文例と連名や続柄と月日の書き方のまとめ

喪中はがきの作成に戸惑っている方へ文例を紹介しました。

兄弟の場合の正しい文例や連名、続柄の書き方、さらに月日の記載方法についてわかりやすく解説し伝えるためのコツやポイントを紹介。

亡くなった人との続柄、名前、亡くなった月日、年齢、年始状に代わる挨拶など必要な項目が書いてあれば、基本的にOKです。

喪中はがきには、こちらが喪中であるため年末年始の挨拶を欠礼するという意味が込められています。

故人との繋がりを大切にし、あまり悩まずに相手に温かな思いを届けましょう。